-

Matériel et observation

Employer des filtres interférentiels

Réaliser de bonnes observations

Mon matériel d'observation

Le Télescope Taurus 20" (508 mm):

Depuis le printemps 2020 un Dobson Taurus de 20" (508 mm) est venu compléter mon équipement, ce gros diamètre va m'aider à continuer à progresser dans la découverte des objets du ciel profond après plus de 10 ans d'observation avec le Canopus 381 mm. Un télescope de ce diamètre demande une logistique un peu spéciale de part son encombrement et son poids mais de ce côté là j'ai été agréablement surpris par sa transportabilité, c'est l'un des gros points forts de cet instrument. Je parviens à la charger et le décharger seul dans la voiture, les différents éléments du dobson sont assez légers à l’exception la caisse du miroir primaire qui pèse près de 27 kg et qui demande un effort plus conséquent.

En moins de vingt minutes le Taurus 508 mm est fin prêt ! Il faut dire qu'il est vraiment bien pensé, il existe peu de télescopes de ce diamètre que l'on puisse monter tout seul aussi facilement. La seule partie délicate pour moi consiste à soulever la caisse du miroir primaire de 27 kg pour la sortir du coffre surélevé de ma Sandero Stepway. Je suis d'ailleurs obligé de démonter les haches pour qu'elle passe l'encadrement de la porte arrière de la voiture et faciliter la prise en main de la caisse.

Le Taurus a des mouvements souples (on peut même régler la friction du mouvement azimutal), il tient bien la collimation quand on le bascule de bas en haut, même avec une vérification précise à l'aide d'un laser plus une barlow, çà bouge très peu. J'ai choisi un miroir en finition "professional" qui est plus qualitative et qui me donne pleinement satisfaction. D'après le bulletin de contrôle le miroir est à L/9.7 sur l'onde avec un RMS à L/57.

Le Taurus a des mouvements souples (on peut même régler la friction du mouvement azimutal), il tient bien la collimation quand on le bascule de bas en haut, même avec une vérification précise à l'aide d'un laser plus une barlow, çà bouge très peu. J'ai choisi un miroir en finition "professional" qui est plus qualitative et qui me donne pleinement satisfaction. D'après le bulletin de contrôle le miroir est à L/9.7 sur l'onde avec un RMS à L/57.Le Télescope Sumerian Optics Canopus 15" (381 mm):

Désirant une structure plus légère et plus facile à transporter, j'ai investi dans une structure Canopus pour mon miroir 15" (381 mm) OMI. J'en suis très content, les mouvements sont confortables, le secondaire est équipé de vis moletées pour faciliter la collimation et d'une résistance chauffante pour lutter contre la buée. Le porte oculaire est un Moonlite à mise au point micrométrique d'une très bonne précision.

Le Canopus 15" au premier plan.

Les améliorations:

- Ajout d'un chercheur performant 9x60 mm avec oculaire interchangeable. Une véritable petite lunette !- Fabrication d'un pare lumière / buée pour le miroir primaire avec un tapis de sol vendu pour quelques euros dans une grande enseigne d'équipement de sport.

Le Télescope Celestron Nexstar 8" SE (203 mm):

Quand j'ai peu de temps pour faire une sortie d'observation près de chez moi ou que je suis fatigué après le boulot j'aime bien utiliser mon Nexstar 8 SE. Ce télescope léger, motorisé et équipé du pointage go to permet d'observer sans efforts et en tout confort les objets du ciel profond et les comètes qui ne sont pas visibles à l'oeil nu. Ce télescope permet également d'imager la Lune et les planètes avec les caméras Altaïr GPCAM3 290M et 290C.

Le Vaonis Vespera (50/200 mm) :

Depuis que je pratique l'astronomie j'ai toujours eu le souhait de garder une trace de mes explorations célestes afin de pouvoir me souvenir de mes découvertes après des années de pratique. Le dessin astronomique et l'astrophotographie sont des disciplines que je pratique avec passion depuis longtemps mais j'ai toujours eu de mal à les mettre en œuvre en même temps. Il est en effet difficile de gérer la manutention et la mise en fonction d'un gros dobson et d'un second instrument sur monture équatoriale en simultané. C'est pour cela que j'ai toujours rêver qu’un jour sorte un petit instrument compact et automatisé qui me permettrait de pouvoir réaliser des images du ciel avec un minimum de contraintes pendant que j'observe et dessine. Ce petit instrument je pense l'avoir trouvé, il s'agit du Vespera.

Les accessoires:

Lorsqu'on arpente le ciel avec un télescope Dobson non motorisé, la meilleure façon d'améliorer le confort d'observation et d'utiliser des oculaires à champs large (entre 70° et 100°) afin que les cibles visées restent le plus longtemps possible dans le champ de vision. Suivant ce principe j'ai étalonné ma gamme de la manière suivante: Erflé 42 mm (70°), UWA Astroprofessional 28 mm (82°), TS 20 mm (100°), Ethos 10 mm (100°), Ethos 6 mm (100°), et Ethos SX 3,7 mm (110°).Deux oculaires offrant de forts grossissements: L'Ethos SX de 3,7 mm et l'Ethos de 6 mm

Employer des filtres interférentiels:

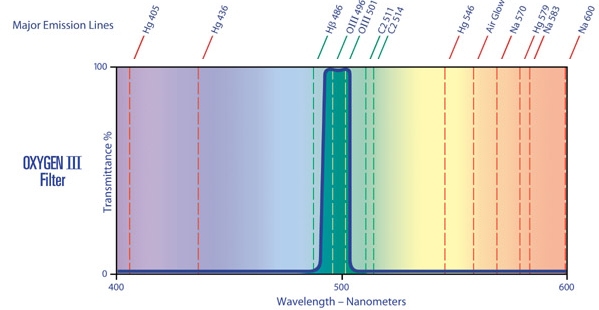

Dans le commerce nous pouvons trouver différents types de filtres utiles pour l'observation de certains objets faibles. Ceux-ci se vissent à l'arrière des oculaires, il en existe au coulant 31,75 mm et 50,8 mm, les derniers étant plus grands et plus coûteux. Les filtres UHC ou OIII sont principalement conçut pour rehausser le contraste des régions de formation d'étoiles ou des nébuleuses planétaires. Ces filtres ne laissent passer que les longueurs d'ondes correspondant à certains pics d'émission de ces nébuleuses, c'est à dire l'Hydrogène bêta et l'Oxygène III pour l'UHC (Ultra Hight Contrast) et seulement l'Oxygène III pour l'OIII.

Courbe de transmission lumineuse d'un filtre UHC Lumicon

Courbe de transmission lumineuse "étroite" d'un filtre OIII Lumicon

Ces filtres sont vraiment très efficaces car non seulement ils augmentent le contraste des objets faiblement lumineux, mais ils permettent également de faire ressortir des détails supplémentaires. Ils méritent donc largement l'investissement, surtout si votre ciel n'est pas très noir.

Deux filtres interférentiels au coulant 31,75 mm (un Astronomik OIII et un Thousand Oaks H-beta).

Mais attention à l'OIII, comme il est très sélectif (bande passante très étroite) il assombrit beaucoup le champ d'observation et crée une extinction sévère sur les étoiles, de ce fait il est plutôt conseillé pour les possesseurs d'instruments de grands diamètres (200 mm et plus). Le filtre UHC laisse quant à lui passer un peu plus de lumière, on pourra l'employer avec de petits instruments.Filtre UHC Lumicon au coulant 50,8 mm.

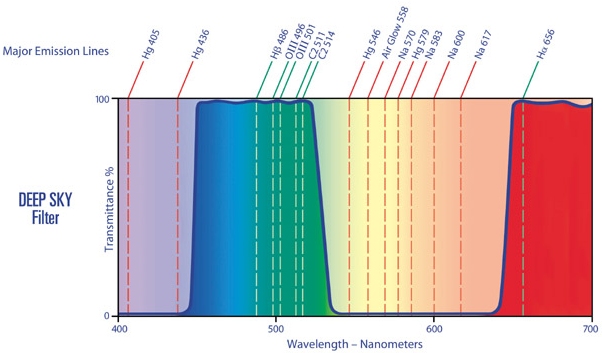

Il existe également des filtres permettant de rehausser le contraste de n'importe quel objet du ciel profond en bloquant les pics d'émission des lampes des villes, il s'agit des filtres de type "deepsky". Même s'ils assombrissent un peu le fond du ciel, personnellement je ne trouve pas qu'ils soient très efficaces. Du moins le gain sur les objets est loin d'être aussi évident qu'avec les deux filtres précédents. De ce fait j'utilise le mien très peu (un Sirius Optic CE1).

Courbe de transmission "large" d'un filtre Deepsky Lumicon

Réaliser de bonnes observations

Pour réaliser de bonnes observations du ciel profond il est bien évidemment nécessaire de choisir un site qui soit le plus éloigné possible de la pollution lumineuse des villes et bien sûr opter pour une nuit sans Lune. Même si ces critères sont les plus importants, d'autres éléments sont à prendre en compte pour optimiser la vision au télescope.

Bien régler son instrument:

Un télescope mal collimaté ne donnera que des images dégradées. Il ne sert pas à grand chose d'aller observer sous un ciel bien noir si son instrument est déréglé. Pour remédier à cela il faut apprendre à effectuer une collimation. Pour mes Dobsons j'utilise un collimateur laser qui s'insère dans le porte oculaire.

Le collimateur laser installé dans le porte oculaire du télescope.

Ce petit outil permet d'aligner les miroirs très facilement: On regarde le miroir primaire pour voir si le point rouge du laser touche bien le centre de la pastille que les fabricants de matériel collent généralement au centre du miroir. Si le point rouge n'est pas à l'emplacement attendu, il faut agir sur les vis du support du miroir secondaire pour recentrer la marque du laser.

Au premier plan les vis de collimation du secondaire, et au second plan le miroir et sa pastille centrale.

Ensuite on regarde le miroir secondaire, et si l'on observe deux points rouges différents cela veut dire que le primaire ne focalise pas dans le bon axe. Il faut donc agir sur les vis tirantes et poussantes du barillier qui supporte ce miroir pour que les deux points rouges ne forment plus qu'un au centre du secondaire. Pour finir il suffit de jeter un coup d’œil au collimateur laser lui même qui généralement possède une cible au centre de laquelle le retour du point de laser doit venir taper.

Pour un télescope de Schmidt Cassegrain notre collimateur laser ne peut pas être utilisé. Avec un instrument de ce type il faut viser une étoile brillante dans le ciel et employer un fort grossissement. Ensuite on défocalise (on dérègle la mise au point), puis on regarde l'image obtenue. Si la collimation est correcte, on se retrouvera face à un rond lumineux entouré de cercles concentriques (figure d'Airy). Si le tube optique est décollimaté, les cercles seront déformés et "baveront" d'un côté.

A gauche une tache d'Airy déformée à cause de la décollimation. A droite, le télescope est bien collimaté.

Pour recollimater il suffit bien souvent d'agir sur les vis du support du miroir secondaire. Attention, de toutes petites retouches sont la plus part du temps suffisantes pour obtenir de bons résultats, n'ayez pas la main lourde sur ces vis sous peine de dérégler davantage l'optique en desserrant le secondaire. Cette technique fonctionne bien mais elle ne peut être réalisée que sous le ciel nocturne. Pour ceux qui préféreraient régler leur tube de jour, il existe aussi des boîtiers créant une étoile artificielle. Dans tout les cas, n'analysez qu'une étoile placée au centre du champ de vision. Si votre télescope n'est pas motorisé et que vous réaliser la collimation de nuit, visez l'étoile polaire!

Respecter le temps de mise en température:

Lorsqu'on veut observer, il ne faut pas sortir son instrument au dernier moment. En effet, l'air contenu dans le tube optique qui sort d'un endroit chaud (maison, voiture...) sera alors à une température différente de l'air ambiant et de ce fait il régnera une zone d'instabilité à la jonction des deux masses d'air. Le résultat sera à coup sûr une image particulièrement turbulente et impropre à une observation détaillée.

Afin d'éviter ce problème pensez à sortir votre instrument au moins une demi heure avant d'observer. Et évitez de vous placer sur un endroit qui a chauffé toute la journée (près d'un mur ou sur un parking) et qui va restituer cette chaleur la nuit en vous garantissant de nombreuses turbulences.

Batterie d'instruments montés avant la tombée de la nuit afin de les mettre en température.

Attendre que les objets soient bien placés das le ciel:

Lorsqu'un objet est bas sur l'horizon, il apparaît moins lumineux et moins détaillé à cause de l'absorption atmosphérique voir de la pollution lumineuse si vous observez dans la direction d'une ville, même éloignée. Aussi, si vous voulez réaliser une observation de qualité et essayer de saisir de fins détails peu lumineux, il vaudra mieux attendre que votre cible passe au plus haut dans le ciel. Un objet culmine lorsqu'il passe au méridien central, c'est à dire sur une ligne imaginaire qui joint la direction du sud au nord en passant par le zénith. Pour vous aider à choisir le bon moment pour étudier une constellation et ses objets du ciel profond vous pouvez vous référer aux cartes du ciel présentes dans la rubrique "le ciel boréal mois par par mois".

passion de l'astronomie